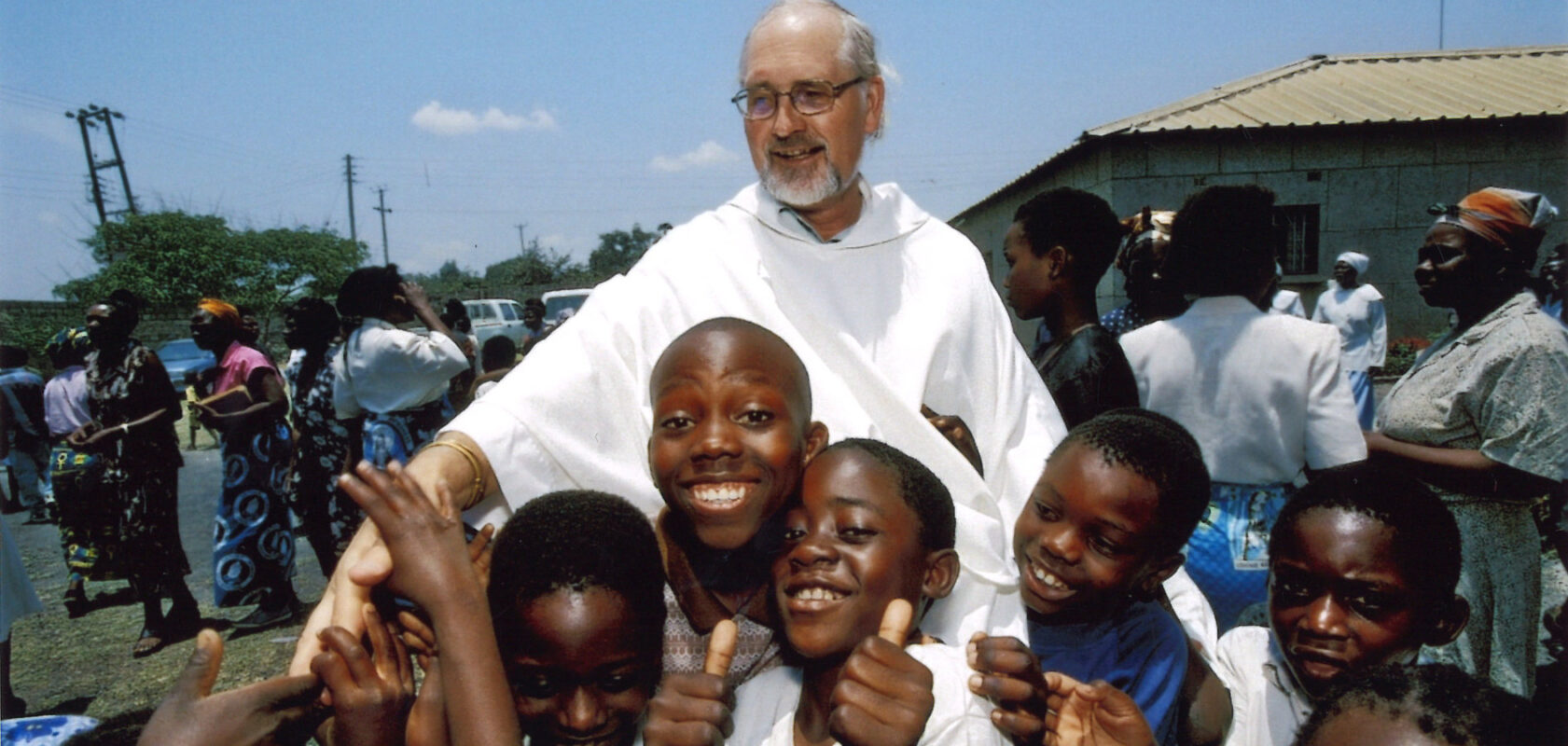

Gespräch mit Ernst Wildi SMB über seine Zeit in Sambia

Peter Leumann: Ernst, du bist 1974, vor 50 Jahren, nach Sambia ausgereist. Was sind im Rückblick deine ersten Erfahrungen und prägenden Erinnerungen?

Ernst Wildi: Als ich in Sambia aus dem Flugzeug stieg, hat mir die Hitze fast den Schnauf abgestellt. Luigi Clerici holte mich ab, und wir fuhren durch trockene Landschaften, vorbei an Frauen und Männern und mageren Kühen. Der Regens empfing mich im Priesterseminar in Mpima mit der Frage: «Warum kommst du ausgerechnet im Oktober, im heissesten Monat?» Um einen Kollaps zu vermeiden, verordnete er mir 14 Tage Ruhe, damit sich der Körper langsam ans Klima anpassen konnte. Ich lernte die Siesta kennen und schätzen und hörte völlig neue Geräusche, schreiende «Buschbabys», nachtaktive Affen.

Die 80 bis 100 Seminaristen in den sechs Kursen staunten über den jungen Professor, der da vor ihnen stand. Von Anfang an suchte ich einen guten Draht zu ihnen, liess mir von ihrem Alltag und ihrer Kultur erzählen.

Du schriebst nach einigen Jahren im Priesterseminar Mpima, du sähest dich in der Rolle eines Fremdarbeiters, der mithelfe, die junge Kirche in Sambia selbständig zu machen. Denkst du, das ist dir ein Stück weit gelungen?

Ziel des Seminars war es, einheimische Priester heranzubilden. Sambia war damals seit zehn Jahren unabhängig, und die schwarzen Seminaristen plädierten für «one Sambia, one nation». Alle «staff members» waren noch Weisse. Die Bischöfe schickten vier junge, begabte Priester zum Studium nach Europa. Sie bekundeten Mühe mit der europäischen Philosophie und dem Zölibat, beriefen sich auf das sambische Kulturgut und radikalisierten sich. Alle traten aus dem kirchlichen Dienst aus und heirateten.

Als Studienpräfekt war ich der sambischen Bischofskonferenz berichtspflichtig. Stets endeten meine Berichte mit dem Wunsch nach einheimischen Professoren. Erst in den achtziger Jahren wurde dann erstmals ein Einheimischer Spiritual und Vizerektor, und ein sambischer Jesuit unterrichtete Moraltheologie.

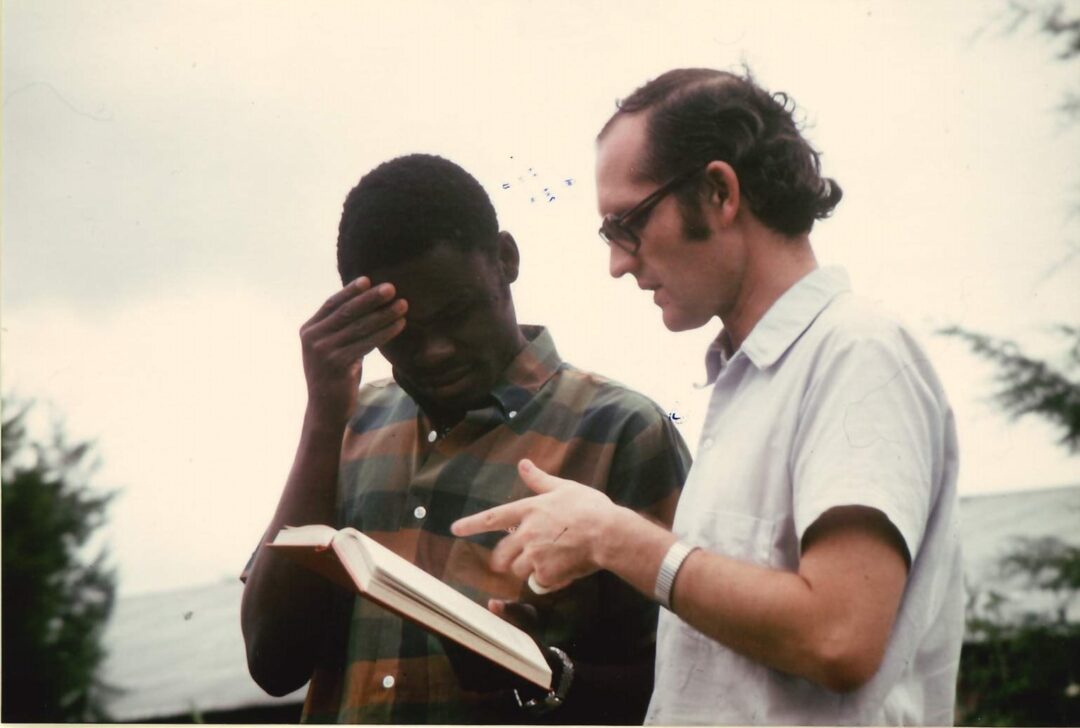

Mpima-Seminar, Sambia: Ernst Wildi studiert zusammen mit einem Studenten eine Textstelle (1979). Foto: Archiv SMB

Wenn du an diese Zeit der Ausbildung afrikanischer Priester zurückdenkst, kannst du uns von erfreulichen Erinnerungen erzählen?

In all den zwölf Jahren hatte ich einen guten Draht zu den Seminaristen. Oft wurde ich bei Spannungen zwischen weissen Professoren und Studierenden als Vermittler gerufen.

In bester Erinnerung sind mir die lebendigen, farbigen, bewegten Gottesdienste: «Die Freude an Gott ist unsere Kraft!» Ich konnte meine Hemmungen ablegen und lernte tanzen und in der Sprache Nyanja singen. Die Sambier sagten mir, die Europäer beteten mit Kopf und Mund, sie aber mit dem Herzen und dem ganzen Körper. In den Gottesdiensten waren drei Trommler präsent, einer für die Bewegung der Füsse, einer für die Hüfte und einer für die Schultern. Wenigstens zwei der drei Ansprüche wurde ich mit der Zeit gerecht …

An den Wochenenden ging ich für Gottesdienste in den Busch, liess mich dabei aber immer von Seminaristen begleiten, die in der jeweiligen Sprache predigten. In Sambia gibt es 72 ethnische Gruppen mit je eigener Sprache.

Ernst Wildi mit einer schwerkranken Aids-Patientin im «Our Lady’s Hospice» in Lusaka, Sambia.

Gab es auch enttäuschende und belastende Episoden in jener Zeit?

Es tat mir immer weh, wenn ein guter, hoffnungsvoller Seminarist von der Familie nach Hause zurückgerufen wurde, um die Familie zu unterstützen. Oder ich denke an jene fähigen Seminaristen, die von ihren Bischöfen zurückgezogen wurden, weil sie Kinder bekamen. Die Frage des Zölibates war oft Thema. Sie fragten mich: «Abambo (Bruder), wie kann ich Ahne werden, wenn ich kein Kind gezeugt habe?» Es war dann nur begrenzt hilfreich, wenn ich erwähnte, im Katholizismus seien die Heiligen die Ahnen. Oder wenn ich als Professor für Kirchengeschichte vom Gebot des Zölibates erzählte, das grundsätzlich geändert werden könnte.

1987/88 warst du zur Weiterbildung in den USA, erlangtest das Doktorat in Pastoraltheologie. Dabei wirktest du in deiner Freizeit in der Sterbebegleitung in einem Hospiz in Arlington. Als du dann nach deiner Zeit im RomeroHaus in Luzern und im Generalrat 1999 für einen neuen Einsatz nach Sambia zurückgingst, grassierte dort die Aids-Epidemie. Da sind sehr viele traurige und belastende Erfahrungen, die du machen musstest. Gab es auch Lichtblicke?

Als ich nicht mehr ins Priesterseminar zurückwollte, ernannte mich der Erzbischof von Lusaka zum Seelsorger und Mitglied des Verwaltungsrates im Hospiz für Aidskranke im Compound Kalingalinga. Ich besuchte in den Armenvierteln viele alte und auch junge Menschen, die an Aids litten. Ich rang immer wieder mit Gott: «Warum lässt du das zu?» – So belastend diese Besuche oft waren, gab es bei aller Trauer auch Positives. Zum Beispiel wenn ein Mensch, dessen Hand ich hielt und für den ich betete, ruhig sterben konnte. Oder wenn ich die Dankbarkeit von Verwandten eines Verstorbenen spürte.

Gerne erinnere ich mich auch daran, wie der langjährige sambische Präsident Kenneth Kaunda, der sein Amt 1991 an einen Nachfolger übergeben hatte, zu Besuch kam. Ich führte ihn durchs Hospiz und erklärte, dass ich alle Sterbenden begleiten würde, ganz unabhängig von Religion und Konfession. Er wollte den Segen von mir und sagte: «Father, you are a Christlike priest.» Gibt es ein schöneres Kompliment?

Eine Krankenschwester und Ernst Wildi besuchen einen aidskranken Patienten zu Hause. Foto: Archiv SMB

26 Jahre hast du insgesamt in Sambia verbracht. Was bleibt unauslöschlich in deinem Herzen, wenn du an Sambierinnen und Sambier denkst, denen du begegnet bist?

Was ich von afrikanischen Menschen – Frauen, Männern und Kindern – lernte und freudig übernahm: Offenheit, Herzlichkeit, Leidensfähigkeit, Geduld. Selbst bei grossen Schmerzen und bei Hunger konnten sie noch Freude ausdrücken. Diese Haltung, diese Werte kamen dann auch mir selbst beim Besuch von kranken und sterbenden Mitbrüdern und Verwandten zu Hilfe.

Ernst, du warst als Missionar in ganz unterschiedlichen Feldern tätig, lange Jahre im Lehrberuf und in der Sterbebegleitung. Was bedeutet dir missionarische Präsenz in der heutigen Zeit?

Sie bedeutet, Begegnungen immer tiefer zu erleben. Sanft und achtsam mit Menschen sprechen und auf sie hören; sie abholen, wo sie sind; nicht urteilen und verurteilen oder jemanden bekehren wollen. Und wenn ich gefragt werde, preisgeben, was mich trägt, was mir Hoffnung gibt. – Missionarische Präsenz bleibt eine Herausforderung.

Ernst Wildi mit einer Krankenschwester vor dem Aids-Hospiz in Sambia.